人怖映画に分類される、実際の実験を基にしたサスペンス映画。

映画概要

- 2001年制作

- 制作国:ドイツ

- 監督:オリバー・ヒルシュビーゲル

- キャスト:モーリッツ・ブライブトロイ、クリスチャン・ベルケル、ユストゥス・フォン・ドーナニー

1971年に米スタンフォード大学で実際に行われた心理実験をドイツで映画化したサイコスリラー。元新聞記者のタクシー運転手タレクは、ある心理実験に被験者として参加することに。その内容は、被験者を看守役と囚人役に振り分け、模擬刑務所内でそれぞれの役割を演じながら生活するというもので、タレクは囚人役を割り当てられる。実験は和やかな雰囲気でスタートするが、些細な諍いから看守側と囚人側が対立。さらに実験が進むうち、看守役の人々は支配的・攻撃的な振る舞いをエスカレートさせていく。最初は反抗していた囚人役の人々も次第に抵抗できなくなり、実験は思わぬ方向へと展開していく。

映画.comより引用

主人公の性格が物語を大きく展開していく

平凡な人を囚人役と看守役に分けて、それぞれの行動を検証する実験を題材にした映画。初めは和気あいあいと実験が行われていましたが、時間が経つにつれ、それぞれの役に入り込み、行動もエスカレートしていきます。

1971年アメリカのスタンフォード大学で実際に行われた、心理実験が元となった映画です。刑務所を舞台として、ごく一般的な人が特殊な肩書きや地位を与えられると、その役割に合わせて行動するのかを証明するために行われました。この映画では、実際の実験で起きた内容よりも誇張していますが、暴力や殺人などを行ってしまう人間の暴走は、権力のある下では容易く起こりうる事だと分かる映画でした。

記者である主人公タレクは、高額な報酬と記事のネタを理由に実験に参加します。タレクは、囚人役に振り分けられますが、ネタのためにトラブルを起こす問題児になり、看守役たちに目をつけられます。主人公らしいキャラクターだなと思う展開で、今後に起こる事がどれ程大きな事件に変わるのかドキドキさせてくれます。

主人公がいなければ、ここまでエスカレートしなかったのでは?と思うほどの問題児キャラです。ある場所に行けばそこで殺人事件が起こる名探偵コナンみたいです。

観る人によっては、イライラするかも。

邦題「エス[es]」の意味

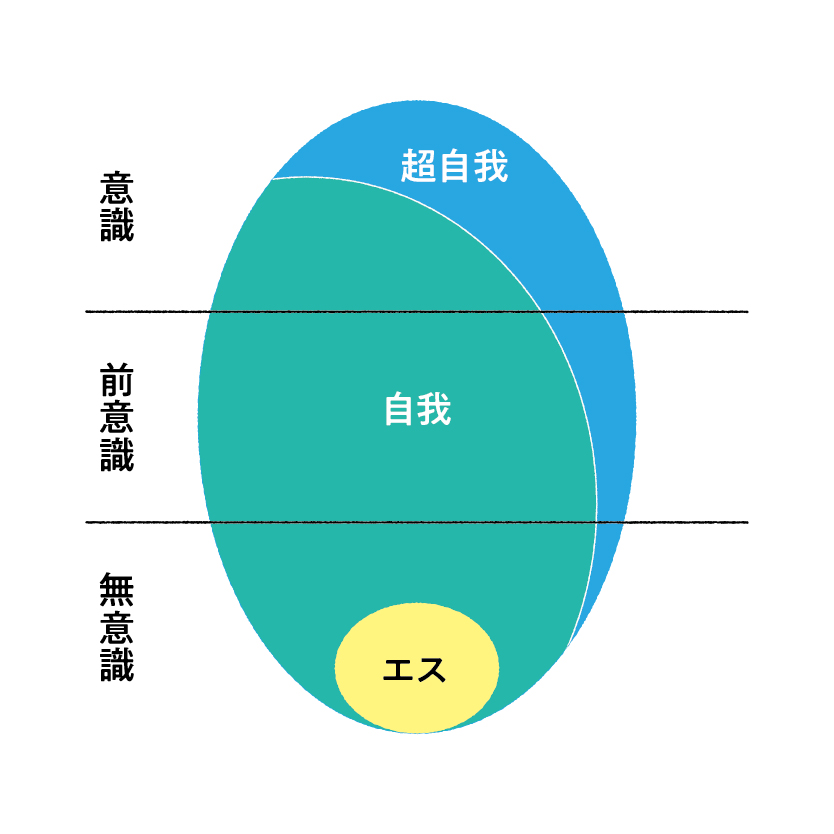

精神分析学者のフロイトは、人間の精神機能を説明するために3つの意識に分けました。それは「エス」「自我」「超自我」で、人間の精神はこれらが3層構造でできており、相互作用の結果であると考えました。

図は人間の精神の領域を表しています。フロイトは、無意識に「〜したい」といった本能的な行動や反道徳的な欲求を表す、最下層の「エス」と、「〜してはいけない」という理性や道徳的な考えをする「超自我」がバランスを保つ機能を自我と定義づけました。

日常生活では、このバランスは(サイコパスではない限り)保たれていますが、人は大きな権力に対して服従したり、責任が他者に渡った際には、この超自我が外れて残忍な行動をすると実験で立証されました。

参考:「ミルグラムの実験」https://wired.jp/2017/05/26/milgram-experiment/

劇中では、看守が囚人を支配する正統性が「教授が言っていたから」と、上の立場の者に責任が渡っているのがわかりますね…。誰しも残虐的な欲求を持っている意味で、タイトルに「エス」を採用したのはすごく良い。拍手。

原題は「Das Experiment」、日本語で「実験」。こちらのタイトルより、邦題の方が作品の核に沿っている感じでいいと思いますね。

最後に

ここまでの残虐的な行為が、実際の実験で行われていないが、人間の闇の深さはわからないからこそ怖いと感じました。自分は権力に対して、良心を保って、残虐な行いの提案を突っぱねようと思いました(戒め)